「殺人はいけないだなんて、誰が決めたんだよ」

世の中には道徳だの正義だの人権だの、いかにも崇高な響きの言葉があふれている。しかし、よく考えてみれば、「善悪」はどこの誰が決めたものなのか誰も知らない。

もし「人間が善悪を決めたのではなく、人間以外の外側のものが絶対的な善悪を決めている」と本気で信じているなら、その根拠を示してほしい。無理だから。

なぜなら、善悪というのは人間の主観的合意によって生まれた概念にほかならないからである。

殺人はいけないと、人が決めたのだ。

善悪は人間の内側にしかない

第一の大前提として、善悪は人間の内面にしか存在しない。

「普遍的な正義」や「絶対的な道徳」も存在しない。

「普通に考えて悪」「人類なら誰もがわかる絶対的なルール」なんてものは存在するはずがない。

もし宇宙のどこかに絶対不変の善悪が存在しているなら、人類が生まれる前から「殺人はダメ」とか「嘘つきは悪」といった掟が転がっていたことになる。

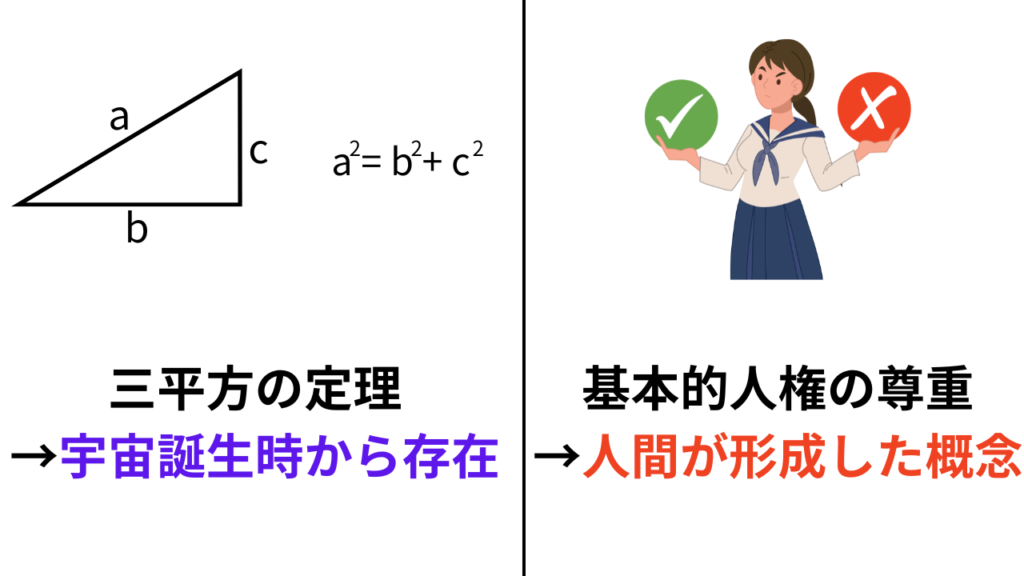

たとえば、三平方の定理は人類の有無とは関係なく存在しており、誰が調べても同じ結論に至るという点で客観的だ。

直角三角形のある辺の長さを知りたいのであれば、三平方の定理という「宇宙の外側にある法則」を参照することにより、求めることが可能。

もし、倫理・道徳による法則が三平方の定理と同じように宇宙の外側にあるのであれば、いつどの時代・どの文化でも同じ法則に従って倫理・道徳を守っているはずである。

しかし、たとえば現代日本では「暴力は悪」と考えるのが当たり前の風潮だが、戦国時代の日本では「暴力で武功を挙げること」が称えられていた。同じ国でありながら、わずか数百年で価値観が激変しているのだ。時代によってこんなにコロコロ変わるものが、どうして絶対的な真理などと呼べるだろうか。

倫理・道徳が時代によって変化することから分かるように、善悪というのは社会を形成するなかで人間同士が取り決めてきた“都合のいいルール”にすぎない。

善悪というのは人間が決めた主観的なルールだ。

我々は、自分が育った社会の倫理観を、まるで「宇宙全体に適用される真理」であるかのように信じ込む。

そして、あるはずのない善悪の絶対的な基準を探したり、絶対的な倫理・道徳の基準が法則として存在しているという誤った感覚を人に押し付ける。

生物としての傾向が「客観性」の錯覚を生む

とはいえ、“殺人は悪い”と多くの人が共通して考えるのも事実だ。

確かに、私たちはある程度共通した倫理観・道徳観を共有している。殺人をするのは”悪い”ことだし、家族を大切にすることは”善い”ことだ。

主観的であるはずの倫理・道徳の法則になぜ共通性があるのか、その答えは単純で、人間が同じ生物種であり、進化の過程で共通の本能や傾向を得たからに過ぎない。

「人を殺してばかりいると集団が維持できず、自分にも不利になる」という長い歴史的経験によって、「殺人は悪い」と感じる人が多くなった可能性が高い。それだけのことだ。

こうした生物学的背景によって生まれた「共通の倫理的感覚」が、あたかも客観性があるかのような錯覚を与えているのである。

しかし、それは単に多くの人が同じように“感じやすい”というだけであって、絶対的な基準ではない。

実際には「殺人が楽しい」と思うサイコパスが存在するし、「戦争こそが男の華」と信じる社会も歴史上何度もあった。つまり、人間の本能や傾向は多様であり、そこに絶対の一元性があるわけではないのだ。

視覚障害者の聴力が優れているように人間の脳は柔軟であり、様々な状況に対応するのである。

性欲・食欲・睡眠欲があるように、物を盗むことは悪いこと・家族や仲間を助けることは善いことと思いやすい性質を持っているからこそ、倫理・道徳のルールを人間の存在とは別に存在している絶対的なものであると勘違いしてしまうのである。

善悪は結局、多数派の合意によって決まる

ここで本題に入る。

「では、善悪はどうやって決まるのか?」――結論から言えば、多くの人が「それは良い(悪い)」と合意すれば、そうなる。

多数派が正義だ。

歴史を見れば、「奴隷制が善とされた時代」「女性の権利が否定されていた社会」「国家による暴力が美化された時代」など、いくらでも事例がある。現代の価値観からは「悪」とみなすだろうが、当時の多数派が認めていたなら、そこでの善悪はそれで成立していたのだ。

つまり、本質的に善悪というものに普遍性はなく、ただその時代・地域でどれだけ合意が取れているかで決まるのである。昔は「異端者を火あぶりにして何が悪い」と言われていたのが、現代では「そんな野蛮なことは悪に決まっている」に変わっただけで、どちらが“絶対に正しい”かを論じるのはナンセンスだ。単なる歴史的変遷にすぎない。

死刑が正しいのか正しくないのかは、その国に住む人の価値観による合意によって決定する。

死刑が必要だと感じている人が多いのであれば死刑は正しいし、死刑は不必要だと感じている人が多いのであれば死刑は正しくない。

現在の倫理を守る理由とは――社会から排除されないため

倫理が主観的なものであり絶対的なものでないのであれば、自分の中にある自分ルールに従って生きていけば良いのではないかという疑問が出てくる。

結論を言うと、我々は「今の倫理を守る必要がある」という考えを採用するべきだ。

なぜなら、倫理・道徳のルールは社会によって決定されているため、倫理・道徳のルールを破ると多くの人から反感を買うことになる。

反感を買うと「社会から排除されないため」しまうため、この社会の中で生き延びるために倫理・道徳のルールは守った方が身のためだろう。

多数派の合意が善悪を決める以上、それを破れば周囲から白い目で見られ、最悪の場合は刑罰を受けるかもしれない。そうなれば自分の社会的生存が危うくなるため、結局は従わざるを得ないのだ。

カントの義務論を採用している人は、「社会から排除されないため・生き延びるために倫理・道徳を守らなければならない」という主張を受け入れられないだろう。

おばあさんに席を譲るとき、

周りから評価を得たいから

褒められたいから

優しさをアピールしたいから

後で自分に良いことが起こるかもしれないから

のように、何かしらの理由の元で行動するのは相応しくない。

おばあさんに席を譲るのはおばあさんに席を譲るためであるという考えが定言命法であり、カントの義務論である。

つまり、打算ではなく“それ自体が正しいから”道徳的な行動を起こすのであり、一般的に広く浸透している道徳の考え方であろう。心の底からカントの義務論に従って生きていける人に、心の底から敬意を表す。

しかし、絶対的な善悪の基準が人間の外にあるわけではないため、義務論を”信じている”人は夢見がちな少女と何ら変わらないだろう。

倫理を守る理由は、大半が「損得勘定」であり、高尚な使命感や“絶対正義”に突き動かされているわけではない。多くの道徳観は、社会でうまくやっていくための知恵でしかないのだ。

多数派の暴走を防ぐ必要はない

倫理・道徳が多数派の意見・社会の同意によって決定するのであれば、「多数派が暴走してトンデモない虐殺や差別を正当化しはじめたらどうするのか?」という疑問が出てくる。しかし、多数派の暴走を防ぐ必要などない。

それもまた多数派の合意である以上、その時代・社会では「善」となるからだ。大昔の戦争や異端迫害がまさにそうで、当時の大多数が「これが正義だ」と信じていた以上、それが社会の善としてまかり通った。

もちろん、我々が現代の価値観から「あれは悪だった」と後から批判しても構わない。しかし、その批判自体が現代の多数派による“合意”に支えられているに過ぎない。

「昔は暴走したけど、今は落ち着いている」などという言い分にも、未来から見ればまた別の評価が下されるかもしれない。

結局、「絶対的な悪は存在しない」「多数派が合意すれば、それがそのときの善悪になる」というのが事の本質であり、「暴走はダメ」というストッパーはどこにも埋め込まれていないのである。

「では、社会の多くの人が泥棒を認めることになれば、泥棒は正義なのか?」

という問の答えはYesである。正義は合意によって決定する。

しかし、我々には生物としての共通の性質を持っているため、泥棒が正義であるという社会的な合意が得られる可能性は限りなく低い。現存する一つを除いたすべての文化において泥棒という存在が悪だと認識されているのがその証拠だ。

人権も正義も一時的な価値観にすぎない

「人権は絶対に守られるべき普遍的な価値だ」と信じている人も多い。現代の国際社会では、人権が大きく尊重される風潮があるのは確かであり、多くの国で合意が形成されている。

しかし、歴史を振り返れば、人権という概念がまともに意識されるようになったのはここ数百年の話である。古代や中世の社会では、人権などまるでなかったし、近代以降も特定の集団への差別が正当化されていた国は多い。「人権」が絶対視されるに至ったのは、あくまで合意が広がった結果にすぎない。

つまり、いま現代人が盲信する「人権」というものも、時代とともに陳腐化する可能性がある。100年後には、AIやロボットにも権利を認めるべきだという方向に向かうかもしれないし、逆に「人権なんて甘い幻想は捨てるべきだ」という極端な社会に変化するかもしれない。いずれにせよ、合意次第でどうとでもなるのだ。

(未来はどうなるか分からない、故に今の状態は正しいとは限らない。という論調は、人を騙すために有効な手段だ)

未来の倫理? 受け入れるしかない

「では、未来の価値観が大きく変わってしまったら、受け入れるしかないのか?」――結論としては「そのとおり」である。なぜなら30年前だろうと100年前だろうと、過去の人々も現代の価値観に否応なく巻き込まれ、受け入れる形になったのと同じだからだ。現代で「30年前のやり方が正しい」と言い張っても、周囲からは時代遅れ扱いされるだけで、社会に適応しにくくなる。

倫理は常に変わり続けるものであり、それがどの方向に進むかは「合意を得やすいかどうか」でしかない。もし未来に別の価値観が支配的になったとき、我々がまだ生きているなら、素直に合わせるか、排除されるかしか道はない。結局、「善悪の本質」とはそうした流動的な合意の産物でしかないのだ。

おわりに

「社会の多数派を説得できれば、自分の考えこそが新しい善になる」とも言える。

いくら「絶対的な正義」を叫んでも、多数派を得られなければただの少数意見にとどまるし、合意を広げられればそれが正義へと昇格する。倫理の正体はかくもシンプルかつドライである。

もしこれを読んで「そんな世界は受け入れがたい」「人権や正義がただの合意などとは思いたくない」と腹が立ったなら、ぜひ多数派の支持を獲得して自らの正義を天下に示せばよい。そうすれば、あなたの正義こそが新たな“善”として君臨するだろう。