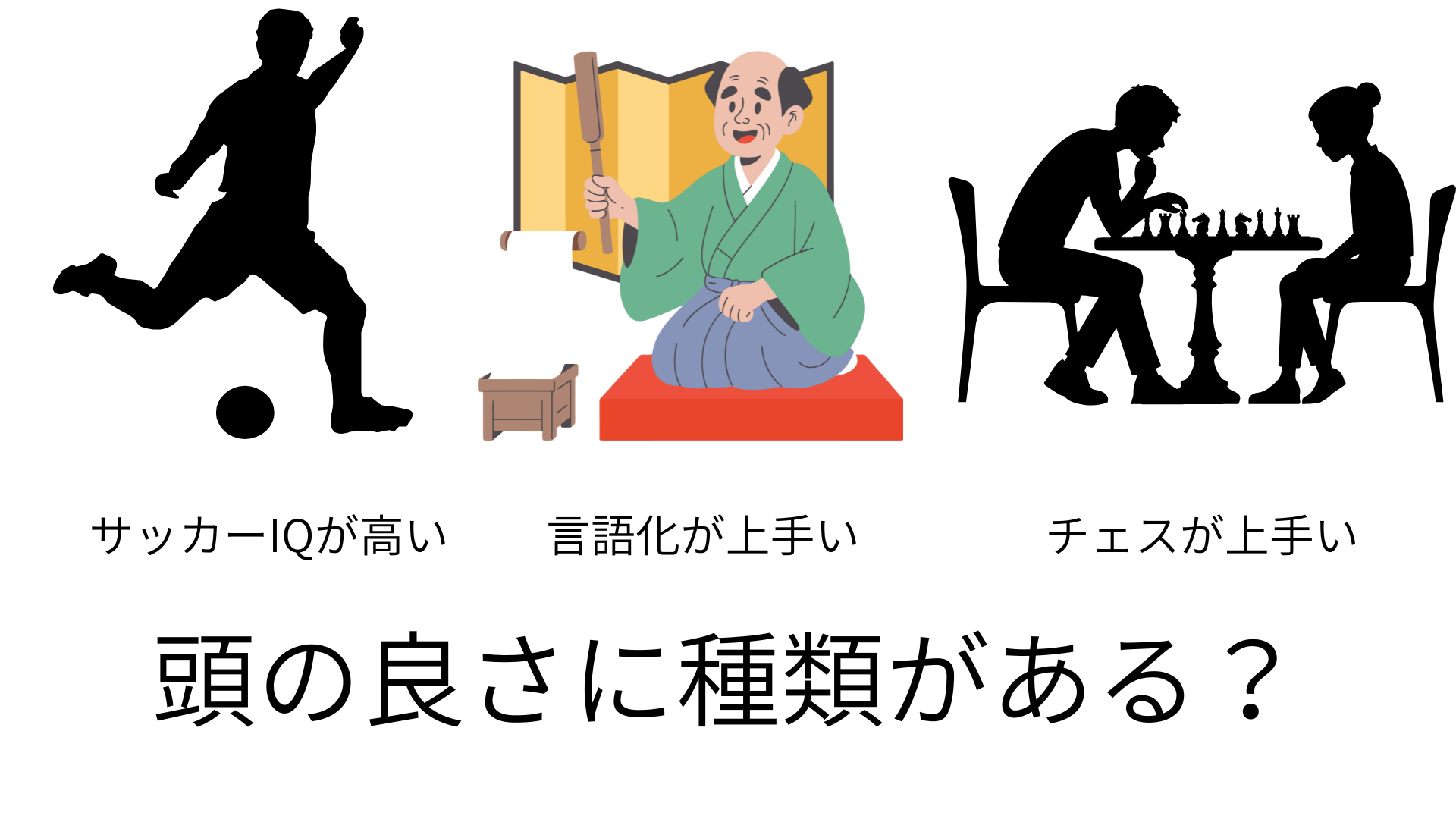

「頭が良い」には種類がある、気がします。

数学に強い人を賢いと呼ぶこともあれば、言葉巧みに人を説得できる人を頭が良いと呼びこともありますよね。

人の心を直感的に理解し、場を和ませる人にも「頭がいいね」と評することもあります。

私たちが日常で使う「頭の良さ」という言葉は、どうやら様々な使い方があるみたいです。

頭の良さには種類があります。

料理とか掃除とか、生活に役立つ知恵を持っているが数学は苦手な人っていますよね。

逆に、数式に対する理解があったとしても他人の感情は理解できない人もいます。

サッカーの戦術眼に秀でた人もいれば、チェスのパターン認識に長けた人もいます。

論理力に優れているのに、人間理解に乏しい人もいる。

つまり「頭が良い」という評価は場合によって異なるのです。

頭の良さは全て独立しているのか?

しかし、ここで一つの疑問が浮かぶ。種類があるのは確かだとしても、全く無関係なバラバラの能力の集まりなのだろうかということです。

サッカーの頭の良さ、数学の頭の良さ、言語化の頭の良さ。

別々の能力のように思えますが、完全に別々なものなのでしょうか?

私は、どの能力にも「状況を把握し、パターンを見出し、適切に対応する」という共通の基盤があると考えています。

これが根っこにあり、その表れ方が数学になったり、身体感覚になったり、言語的共感になったりするのではないでしょうか。

つまり、知性には種類がありますが、その背後には共通した一つの基盤が存在すると考えているのです。

別の種類の頭の良さは比べられない?

数学的な頭の良さとサッカーIQの高さは別物だとすると、数学者とサッカー選手のどちらが「より賢いか」という問いは成立しないのではないでしょうか。

数学的な頭の良さがあるのは数学者ですが、サッカーIQ的な頭の良さ・頭の良いプレイができるのはサッカー選手でしょう。

別々である二つの頭の良さをどうやって比べられるのでしょうか。

これは、シロナガスクジラとスカイツリーを比べて、どちらの方が凄いかを議論しているようなものです。

比べられるのは同じ領域の中においてのみです。サッカー選手同士なら比較できますし、数学者と数学者同士なら比べられる可能性が高まります。

支配的な価値観が頭の良さを比べている

とはいえ、私たちはつい「サッカーよりも数学的な知性が上位ではないか」と考えてしまいます。

なぜなら、数学は抽象度が高く、文化や時代を超えて普遍的に通用するからです。実際、教育も国も数学的能力を高く評価しています。

しかしそれは、基盤そのものの優劣ではなく、基準の側が数学を重く見ているにすぎません。

もし生存を基準にすれば博物的知性が最重要になりますし、社会適応を基準にすれば感情理解や言語力が最上位に来ます。

つまり、社会を支配している国・上位にいる知識階級層が数学的知性を重視しているため、他の知性よりも数学の知性の方が上にあるように感じているのです。

絵が重要な世界では、言葉よりも絵の上手さの方が「頭が良い」と評価されるでしょう。

世の中で評価されているもの、重視されているものの能力が高いと「あまたが良い」と評されます。

馬鹿の人の集団では、「分かりやすく説明してくれる=馬鹿にも通じる話し方をする」人や、「気持ちをハッキリと言葉にしてくれる」人が”頭が良い”と評価されやすくなりますし、知識層の中では、エビデンスや実践的知識・根拠や言語的または形式的な論理性を持っている人が”頭が良い”と評価されやすいでしょう。

頭の良さとは、その集団が共通して重要視している「状況を把握し、パターンを見出し、適切に対応する」能力に過ぎないのです。