人は自分の持っているもので「十分だ」と考える傾向があります。これは学歴の話にもよく現れます。

大卒の人は「大学は出ておいた方がいい」と言い、高卒の人は「大学なんて出なくても生きていける」と言いますよね。

互いに矛盾する主張をしているようでいて、実際には同じ構造の心理が働いています。

つまり「自分の持っているものまでが必要であり、それ以上は不要だ」と位置取りすることで、自己を守っているのです。

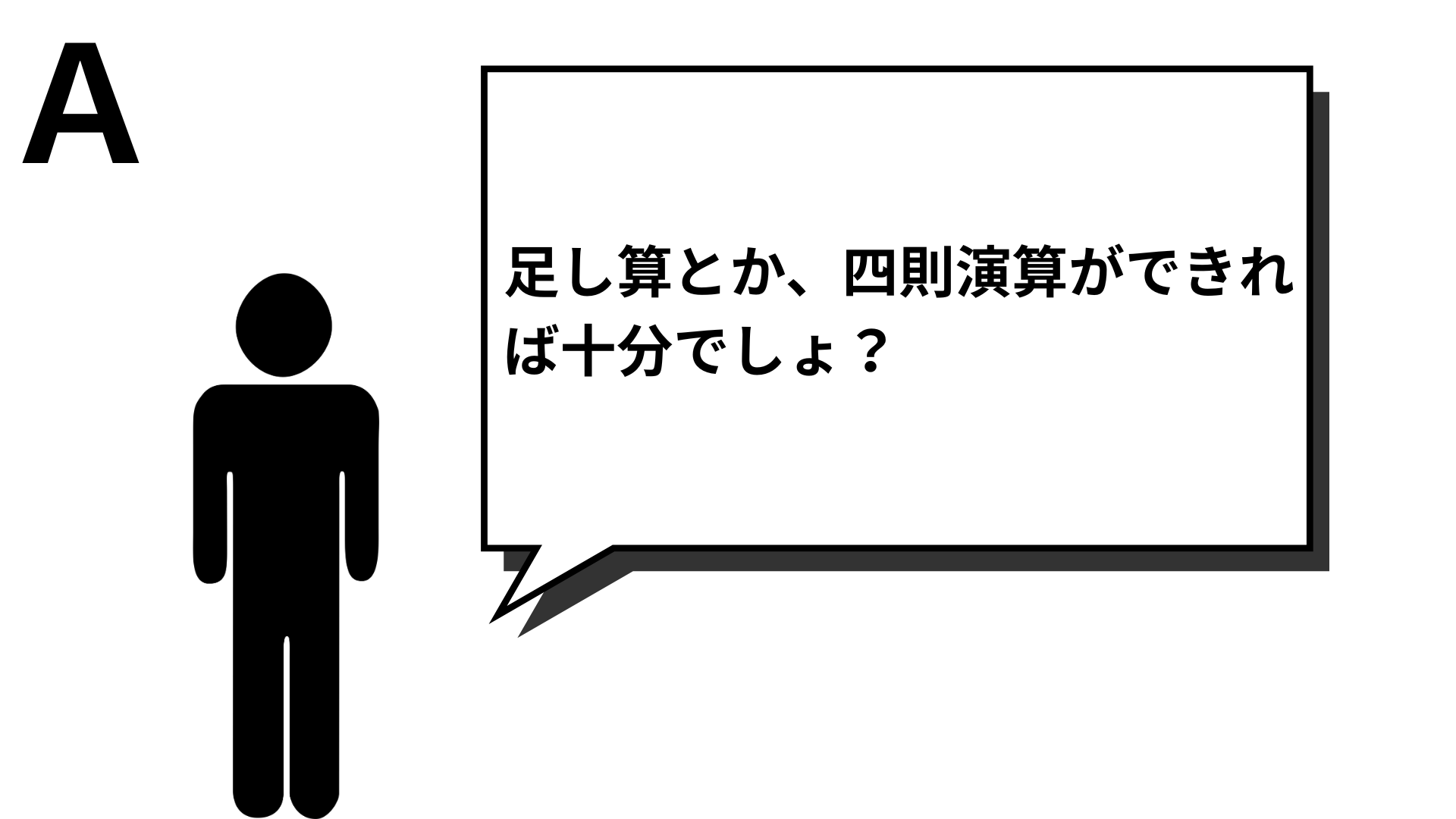

この構造をスキルの階層で考えてみましょう。

AからEまで五段階の能力があったとします。

Aはもっとも基礎的で、Eがもっとも難しく、高度なものです。例えばAが小学校算数、Cが高校数学、Eが大学教授レベルの数学のような、単純に段々と高度になるものを想像してください。

さて、我々はどのレベルまで身につけることが望ましいのでしょうか。

もし「努力にかかる時間や労力」を完全に無視するならば、高ければ高いほでしょうど良い。

Eに達している人の方が、AやBにとどまる人よりも広い視野と深い理解を持ち、応用力も高いのは間違いない。

ところが現実の人間は、自分が持っている地点を基準点にしてしまいます。

Aしかない人は「これで十分だ」と言い、Cにいる人は「AやBでは足りないが、Eまでは不要」と主張します。

Eにいる人は「ここまで来なければ本当の理解ではない」と語ります。

こうして、各人は自分の現在地を絶対化してしまうのです。

大卒か高卒か、プログラミング等の技術、年収。全て同じ構造です。

人は、「自分が選ばなかったもの」に直面すると不安になります。

ゆえに、「選ばなかった理由」を後から整えて、自分を納得させます。

その結果「高校数学まで学んでおけば十分」「大学は不要」などの言説が生まれるのです。

しかし、それは論理的な結論ではなく、あくまで自己防衛の物語にすぎなません。

実際には「高度な知識を直接使うかどうか」と「それを学んだ過程で身についた思考習慣」は区別しなければなりません。

大学教授レベルの数学を日常生活で使う機会は少ないでしょう。しかし、その習得過程で培った抽象化能力、問題解決のフレーム、論理の精緻さは、他の場面に有用である可能性が高いです。ゆえに、「使わないから不要」という言い分は、成長の副産物を無視しているにすぎません。

結局、「どこまで必要か」という問いは「自分がどこまでを正当化するか」という問いに置き換わります。

人は必ず今の自分を守ろうとしますが、それに安住してしまえば、それ以上の高みに登ることはできません。

「能力は高いほど良い」という単純な事実と、「人は必ず今を十分と錯覚する」という二重構造を直視できるかどうか。そこにこそ、その人が伸び続けるか停滞するかの分岐点があるのではないでしょうか。

あぁ、数学は線形代数程度は理解しておくべきだと思うし、大学くらい卒業した方がいいと思います。大学院は行かなくてもいいと思いますし、そこまで高度な数学は必要ないと思いますよ。

もちろん貴方も、そう思いますよね?