「本は思考を浅くする」「テレビは子どもをダメにする」「ゲームは学力を下げる」。

私が子供の頃は、ゲームをすると馬鹿になると言われてきたし、私の親世代はテレビを見ると馬鹿になると言われてきた。

哲学書を読むと、本の登場時は「本を読むと自分で考えなくなるので思考が浅くなる」という記述を見かける。

新しいメディアが現れるたび、「馬鹿になる論」が繰り返されてきた。

現在、テレビやゲームについては、長時間のやりすぎを除けば学力への影響は小さいか条件依存という結論に落ち着いている。https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6764013

ビデオゲーム全般についても、学力・精神衛生・向社会性などへの平均影響はごく小さい・ゼロ付近だとする心理学のメタ分析があり、「使い方と量の管理」次第という見立てが妥当。https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26386002

テレビを見ると馬鹿になるは嘘

ゲームをすると馬鹿になるは嘘

ということが分かったわけだが、「スマホを使いすぎると馬鹿になる」は本当だ。

特に、一日3時間以上の使用は危険。能力が低下する可能性が非常に高くなる。

今すぐデジタルデトックスを始め、能力の低下を防ごう。

スマホ1日3時間超で学力が下がる

スマホやSNSは、一秒でも長く使用してもらうよう設計されている。

YouTubeやインスタ、TikTokのオススメ欄は、使用者に一秒でも長く使用させるための工夫だ。

特に、「リテンション編集」と呼ばれる、約2秒ごとに画面を切り替えたりエフェクトを入れたりする手法が用いられたTikTokのようなshort動画は依存性が強い。

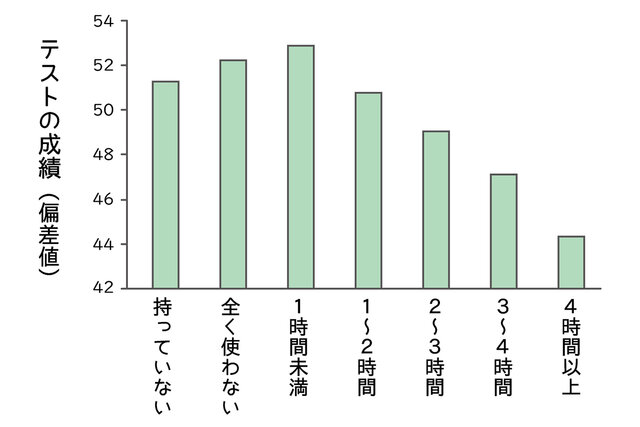

日本の全国学力調査と同時に実施された最新の生徒アンケートでは、SNSや動画視聴時間が長いほどテスト得点が低くなる傾向が明確に示されている。https://www.asahi.com/ajw/articles/1536815

さらに、仙台市×東北大学が長年追ってきたデータ解説では、1日3時間以上のスマホ利用で成績の下がり方が顕著になり、目安として「1時間未満が望ましい」というメッセージが繰り返し示されている。https://www.asahi.com/thinkcampus/article-101101/

他にも、スマホが目の前に置いてあるだけで集中力が下がると知られている。https://www.asahi.com/thinkcampus/article-101101/

勉強に集中したいとき、スマホの電源を切り別の部屋に置くというのが今の受験界隈での常識だ。

生成AIは学びの加速装置になる

一方、生成AIの活用は学力・能力を上げる可能性がある。

AIに頼り切り、自分で考えることを放棄する使い方をせず、生成AIを協力的な問題解決パートナーとして考え、質問や試行錯誤をしながら共に協力する使い方をすれば、学力や能力が向上します。https://www.axonpark.com/the-real-impact-of-chatgpt-in-education-what-the-research-shows/#:~:text=,showed%20the%20most%20stable%20and

単に、課題の答えを得るためだけに用いるような使い方をする人は能力が下がるだろう。

AIは答えを吐かせる装置ではなく、理由・手順・誤りの特定・別解の提示を求める“質問機”として活用したときに威力を発揮する。

特に、プログラミングの基礎能力向上のためにAIを活用することが有効であると、広く知られてきている。

例えば、「人生に意味があるのか」の議論を誰かとしたり本を読んだりするよりも、AIと共に議論する方が圧倒的に早く学習することが可能だ。

AIによる即時フィードバック、馬鹿にされず質問をできる環境、やり取りの多さが能力向上につながっている。

5. まとめ——断定は避けつつ、運用ははっきりさせる

テレビやゲームは、過剰で生活が崩れれば悪影響が出るものの、基本的には影響が小さい。

一方でスマホ、とりわけショート動画中心の長時間(1日3時間超)の使用は、学力や注意・自己制御が下がる“可能性が高い”。

そしてAIは、答えではなく理由を問う・自分の解答を検証する・パートナーとして使うことを前提にすれば、学びを底上げする可能性が高い。

さあ、今すぐデジタルデトックスをして、AIを有効的に活用しよう。