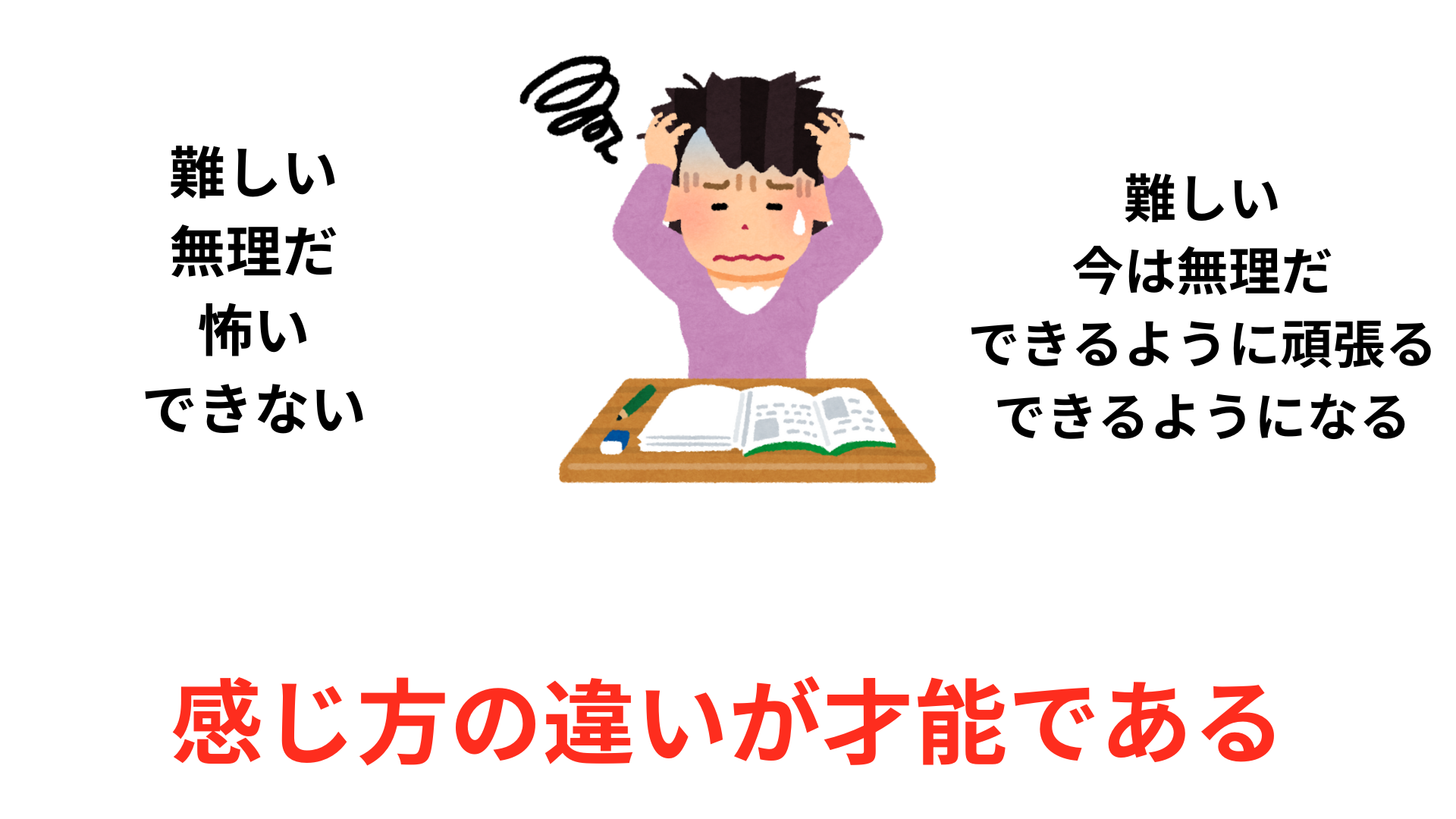

結論、

努力した、頑張りたい、練習すれば上手くなるという確信。

これらの感性を持っていることが才能である。

これです。

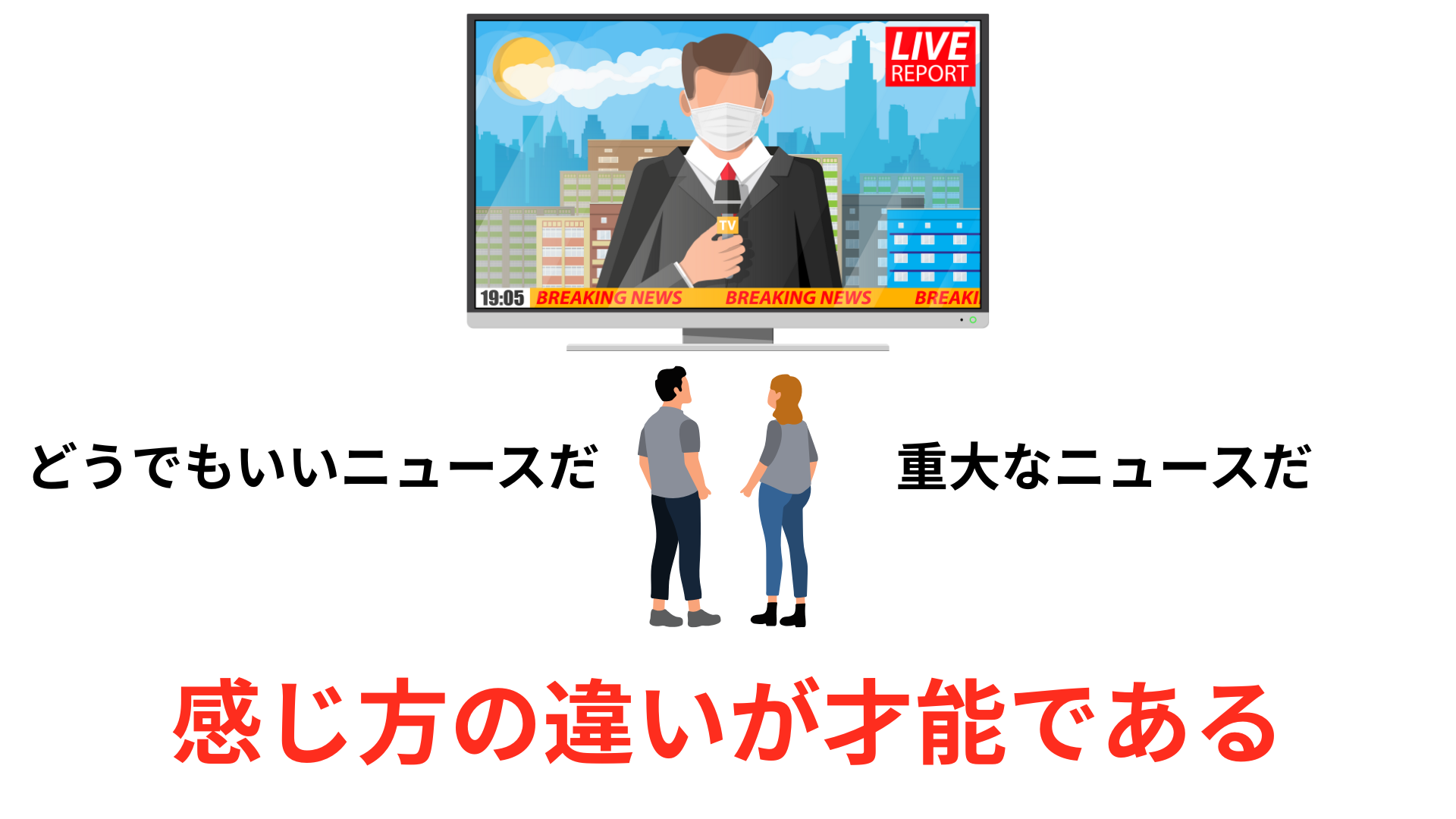

朝、同じニュースを読んで「たいしたことはない」と受け流す人と、「重大な問題だ」と感じる人がいます。

授業で同じ注意を受けても、ある者は反省し、ある者は無視をします。

同じことが起きても、受け取り方は異なります。その違いが「感受性」です。

「やれば変わる」という文句を、単なる標語として眺めるのか、それとも手応えの予感として掌に載せられるのか。

どう感じるのかの違いが、才能の差です。

「世界は変えることができる。」

「この世にある全ての技術は練習すればできるようになる」

「努力をすれば必ず成長する」

これらが事実かどうかはどうでもいいです。

「努力すれば必ず成功する」という命題が真か偽かは関係ありません。

「努力すれば必ず成功する」という命題を真であると信じることのできる感性。

この感性を持っていることが、成長するために必要な事であり、才能そのものなのではないでしょうか。

…。

私は絵を描きたいと思っていません。ゆえに、絵の才能はありません。

数学は楽しいと感じます。ゆえに数学の才能があります。

楽しいと感じる感性があるから、才能があるのです。