私は今、ここに自分の意見を書いています。

これを読んでいるあなたは、当然ですが、私の意見に触れていることになります。

では、もしあなたがこの内容をどこか別の場所で語ったとしたら、それは誰の意見になるのでしょうか?

…答えは当然、「あなた自身の意見」です。

あなたが「そうだ」と感じ、「正しい」と思い、そして自分の言葉として語ったならば、その瞬間、それは私の意見であると同時に、確かにあなたの意見になります。

人の意見をそのまま言ったとしても、あなたも同じ意見であるならば、それは立派なあなたの意見です。

色々な人の考え方を取り入れ、自分というものができあがります。

完全に自分オリジナルな意見を持つことも素晴らしいですが、人の意見に同化された自分の意見も立派な自分の意見であると思いましょう。

自分の意見がない?

人はしばしば「自分だけの意見を持たなければならない」と思い込みます。

しかし、何もないところから意見が生まれることはありません。

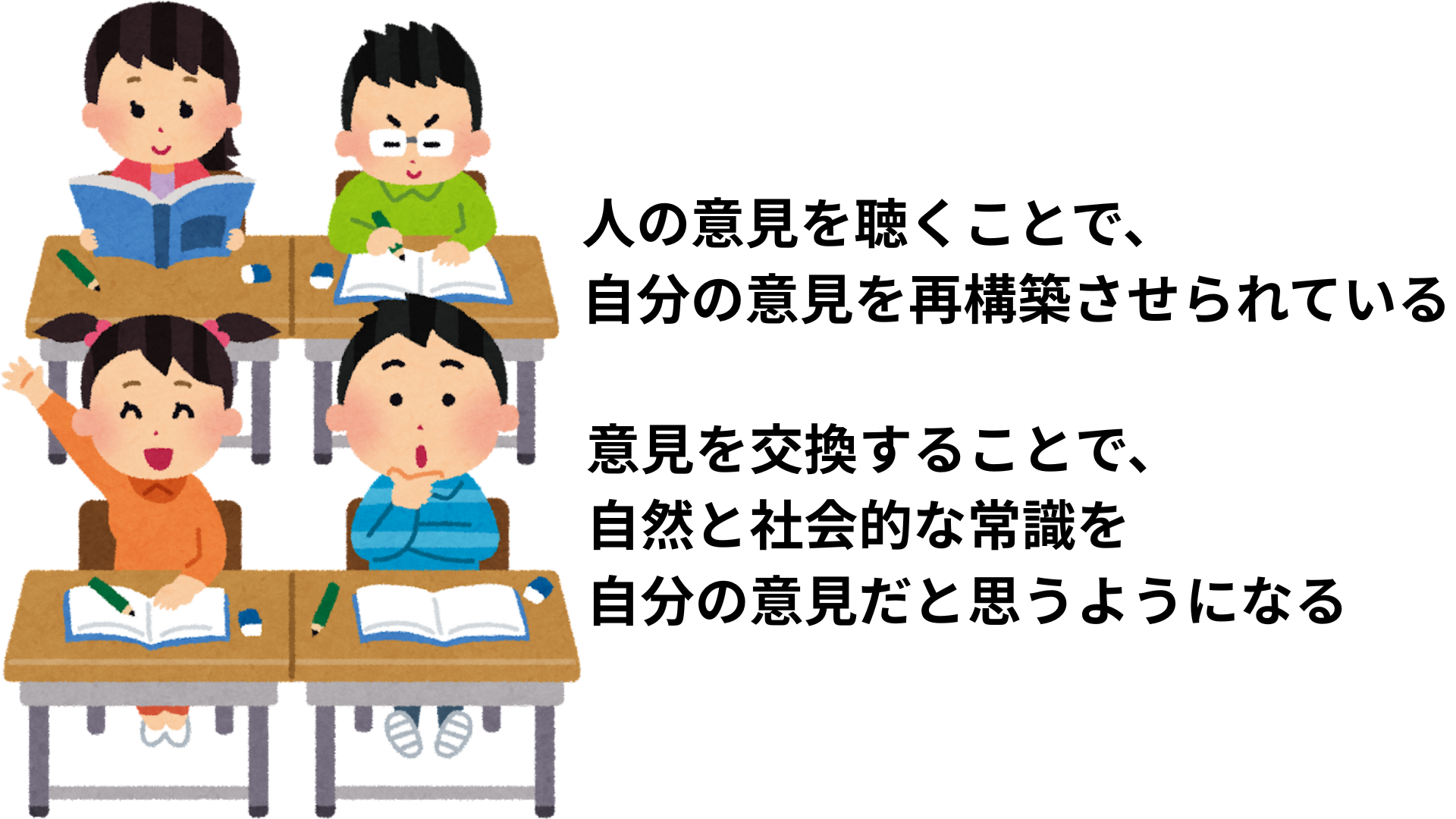

人は常に他者の言葉に触れ、響いたものを取り入れ、それを自分の中で組み替えながら、自分の考えを形づくっていきます。

つまり、私たちが「自分の意見」と呼んでいるものの多くは、他者の意見の集積であり、再構成にすぎないのです。

ある意味、自分の意見は存在しないのかもしれませんね。

「挨拶は大事である」という意見は、様々な人と関わる上で自然的に・半強制的に形作られた意見であり、あなたの意見ではありますが、社会的な意見と同化させられてるだけとも考えられます。

しかし、例え社会と同期していたとしても、あなた自身がそう感じるなら、あなたの意見であると思ってよいのです。

このことは、多くの著書からも読み取ることができます。

例えば、哲学者モンテーニュの『エセー』は引用の宝庫です。彼の著作の大半は古典の言葉の再録ですが、それでも誰もが「モンテーニュの意見」として読みます。

なぜなら、彼が選び、組み合わせ、責任を持って語り直したからです。

また、古代ギリシアの哲学もほとんどが「対話」の形式で書かれています。

他者の発言を受け、それを検討し、自らの意見として語り返す。これこそが思考の営みそのものだったのです。

教育の場面でも同じことが起きます。

生徒が教師の言葉を聞き、それを自分の言葉で説明できるようになったとき、単なる暗記は「理解」へと変わります。

他者の意見をそのまま語ったに見えても、それを自分の頭の中で咀嚼し、自分の声として外に出した瞬間に、それはもう生徒自身の意見となるのです。

もちろん、「他人の意見をそのまま繰り返しただけでは借り物にすぎない」と思うこともあります。

しかし、借り物かどうかはどうでもいい。

本質は、発話者がそれを「自分のもの」として引き受けるかどうかです。

あなたが本心から思っているのであれば、他人の言葉を使ったとしてもあなたの意見になるのです。

だからこそ、「借り物であってはいけない」と過剰に恐れる必要はありません。

人は他者の意見を聞き、良いと思ったものを取り入れ、積み重ねていきます。

それこそが、人が自分の意見を獲得する唯一の道筋になるのです。

重要なのはオリジナルであることを競うことではなく、何を自分の言葉として語るかなのです。

まぁ、その意見に価値があるかは別ですが。